ものづくりにて使われる言葉の整理をすること

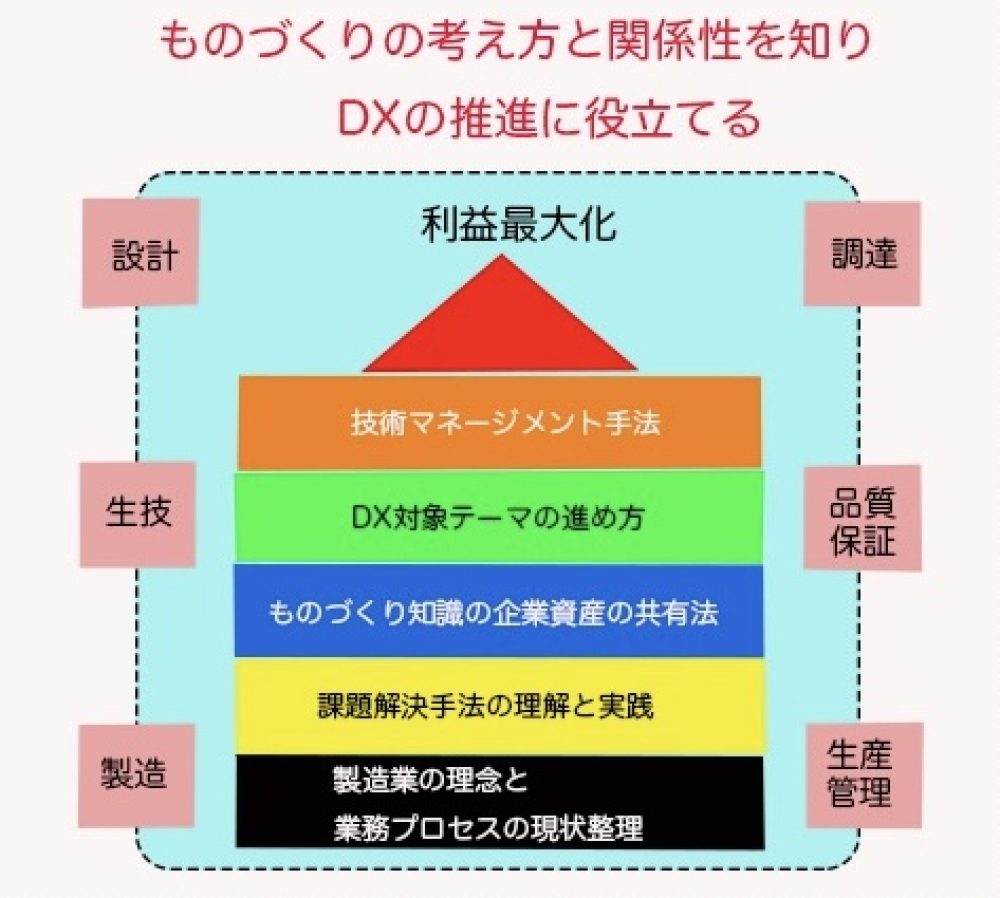

ものづくりシステムを開発する際に大事なこととは、技術者の言葉の解釈の差を解決することにある。企業においては独特な言葉を用いてエンジニアリングが行われている。その言葉は一組織にだけに通じる言葉であることも多い。また、その言葉はどのような分類に属する言葉であるかもあいまいであることも多い。

ものづくり企業において、この言葉の整理が未だ確立できていないことが、技術の理解をする際の障害となっている。言葉があいまいであれば、その言葉を用いた数式はあいまいなものとなる。組織が自組織のための勝手な区分原理で仕事をするならば、企業全体のコストはどうなっているかを分析することもできない。分析では多面的な切り口が必要となるが、区分原理(分類)のあいまいなままでは、常におおまかなことしか掴むことができない。おおまかなことをより精緻に進めて分析をおこなうことで改革が進む。そのため、ものづくり企業における言葉の障害を取り除くための工夫が必要となる。

言葉の整理の方法

まず、エンジニアリングに用いる言葉を技術的な表現と管理的な表現に分けて整理をする。技術的な表現も設計、生産技術、生産、調達、品質保証、サービスなどにより同じことであっても異なる言葉を用いている。言葉は文字になると少しでも異なりがあると違いがあるのではと心配になる。しかし、日常的な会話では、多少の違いがあっても、前後の会話からその言葉の意味することを理解し、あるいは確認しあうことが可能であるので、相互に理解ができる。文脈の理解をしているのである。

文書化されたものの言葉の違いは、その前後の理解や確認をすることができないために、自分なりの理解を進めていく傾向にある。したがって、方言が多く存在する。このことを一度に整理統合することは大変難しいが、整理統合に向けた仕組みを活用することで将来的に統一的な言葉づかいのできる環境に変化させることができる。この言葉の定義はグローバル生産や知識の蓄積に大変重要なものとなる。エンジニアリングの辞書を作り上げることを継続的に行うことを意味している。

この企業内でのエンジリアリング用語の定義と理解が進み、初めて、全体と部分との関係を区分する分類体系が整理できることとなる。この地味な仕事を組織機能として維持することは企業の財産を蓄積するために大変重要な仕事である。この業務をなくしては、エンジニアリングのIT化は実現できないと言っても過言ではない。

会計処理の勘定科目のようにすること

会計処理の勘定科目のように、言葉の定義が標準化されていることで、企業の経営状態を比較することができる。この勘定科目の標準化無くしては、会計処置は全く意味をなさない。同様に、ものづくり企業の技術状態を比較することも必要である。お金の計算ではなく、技術の計算ができれば、企業内の技術進度や他社との比較など、グローバル企業間での競争における新たな視点が見つけられるはずである。 次に

体系化された言葉の単位で、ものづくりを比較すること

製造業の幹部から、何故、あの会社はあのように儲かるのだろうかとの話を聞く。つまり、儲かる理由が分からないと言うことは、自社の儲かることの構成要因が他社と違うということである。比較対象できないから理由が特定できないと言うことである。

自社の原価管理が大まか過ぎていることに気づかないのである。原価管理をより詳細化するには、より詳細な日常管理の仕組みが企業に存在しないといけない。それは単に、購入費がいくらであるこということではなく、購入費が適切であるかを判断できる技術を自社が保有し、その技術知識から、購入費の交渉が論理的に行えるのである。この判断できる技術を保有せずに、単に高いから下げよでは、いつか、サプライヤとの関係は技術関係が薄れていくことになる。

ものことを言葉の体系に落とし込むことを粘り強く行うこと

さて、判断する技術を保有するには、その購入材あるいは購入部品についての性能、構造、加工法、品質、物流などのコスト構造が瞬時に取り出せる環境にあるが重要である。このようなことをその都度、調べ直しし、聞きなおし、聞く側も、答える側も都度担当者が交代し、その会話は10年前もやっていたという先輩諸氏の話もでるなどムダなことをずっと繰り返していることを理解すべきである。

しかし、このことを解決しようと取り組んでも、1年で完了しない、成果がでないから、率先推進する管理者は現れない。管理者は注目されることだけに関心がある風潮がものづくり企業にはびこっている。

コツコツとコア・コンピタンスを極めるという継続性に関心がない。技術開発は大変重要である。その技術開発のスピードを加速するには、技術の整理と共有が必須である。この地味な仕事を意識させずに実現できる仕組みをIT化する方法を研究し、1つの解決方法が知識管理システムである。

ものづくりの言葉のマスター化は知識の蓄積の基盤である

重要なことは言葉のマスターである。技術の表現と管理の表現の言葉を整理し、知識体系を整備することである。技術の表現は何かを実現する目的と手段を表現する言葉が対象である。一方管理の表現は心配や問題を表現する言葉が対象となる。製品を開発する際には、実現したい製品をどのように設計するのか、その製品は安全であるか、その設計は問題がないかなどを表の目的と裏の心配の両面を意識しているはずである。

そこでこの両面に属する言葉を言葉マスターとして定義することで、技術的な説明文は言葉マスターの単語の組合せとして記述できる。その言葉を用いて、言葉と言葉の関係性を記述することとしたのである。この言葉と言葉の関係性はエンジニアによるコミュニケーションでの確認事項そのものであり、この統一的な言葉を用いることで余分な範疇の思考業務を無くし、クリアな領域での技術検討が行えるようになる。

言葉マスターは弊社のCKWEB(知識管理システム)に機能が実装されています。